最古級の典型的な望楼型である犬山城天守の構造を徹底解説します。

犬山城天守に79回以上登り、独自の犬山城ツアーも企画・開催している犬山城マイスター!たかまる。が書き下ろしました。

これを読めば、お城めぐりを楽しんでいるベテランさんも、お城初心者さんも、「構造という視点で天守を見るといろいろなことが見えてくる!」ということが理解できます。

また、犬山城に行くときに見るべきポイントをしっかりとつかむことができます。

かなりマニアックで長文の解説記事ですが、犬山城めぐりの参考になること間違いなしです。

犬山城に行こうと思っている方、犬山城天守のことをくわしく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

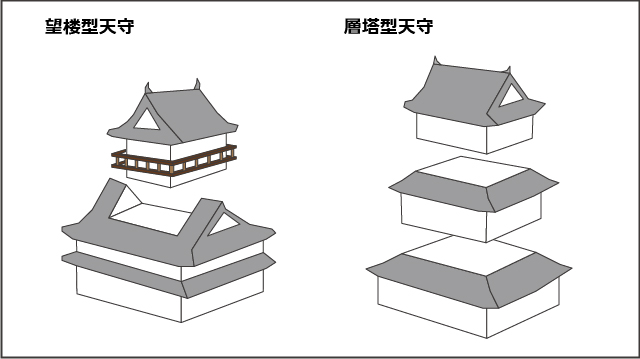

犬山城天守は望楼型(ぼうろうがた)

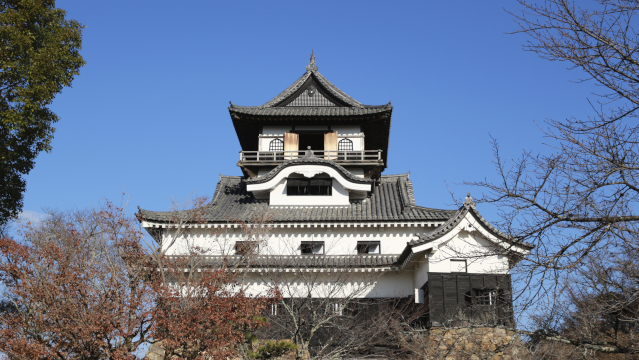

犬山城天守は典型的な望楼型天守

教科書のような形

犬山城の天守は、典型的な望楼型(ぼうろうがた)天守です。

二階建ての入母屋造(いりもやづくり)の上に望楼(ぼうろう)が乗った形をしています。

犬山城天守は典型的な 望楼型(ぼうろうがた)

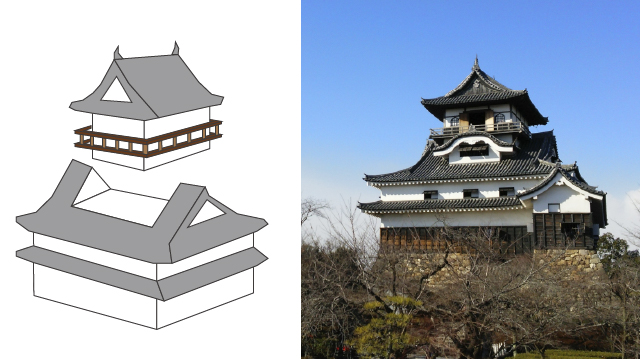

これ↓↓↓↓↓が望楼型(ぼうろうがた)です。

そして、望楼型の説明によく使われるのが左の図で、犬山城天守はお手本のような望楼型をしているのです。

そして、典型的であるがゆえによく真似られるのです。

犬山城は、よく真似られる

▲館山城模擬天守

▲富山城模擬天守(画像:たかまる。)

▲清須城模擬天守(画像:たかまる。)

▲川之江城模擬天守

犬山城天守が典型的な望楼型天守だから、良く真似されるというお話です。

昭和以降に建てられた模擬天守(もぎてんしゅ)を見るとわかります。

模擬天守の中から、犬山城によく似たものを紹介します。

- 富山城 模擬天守(富山県)

- 館山城 模擬天守(千葉県)

- 清須城 模擬天守(愛知県)

- 川之江城 模擬天守(愛媛県)

これらの模擬天守は、ほとんどが犬山城天守をモデルにしていると思われます。

お手本にするのは、犬山城天守が典型的な望楼型天守だからです。

格式高い外観

天守は城主の威厳を表すものであり、格式が重んじられてきました。

犬山城天守の格式高い外観について、

- 真壁造(しんかべづくり)

- 華頭窓(かとうまど)

- 廻縁・高欄(まわりえん・こうらん)

- 唐破風(からはふ)

という4つの視点で解説します。

真壁造(しんかべづくり)と軒裏(のきうら)

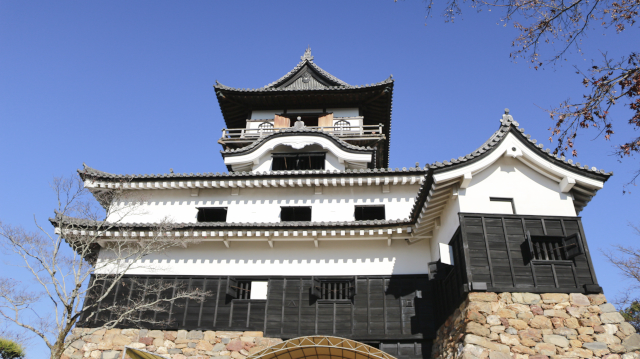

犬山城天守の外壁の中でも、最上階が最も特徴的です。

他ではあまり見られない真壁造(しんかべづくり)という外壁です。

犬山城天守・最上階の外壁は 真壁造(しんかべづくり) で特徴的

白木の柱や長押(なげし=柱から柱へ渡して壁に取り付ける横木)を見せる構造を真壁造(しんかべづくり)といいます。

お寺や神社の建物に多く使われている格式高い様式です。

それをお城の天守最上階に採用しているのは、格式を高めるのが目的です。

現存12天守では犬山城と丸岡城(福井県)のみです。

外観復元天守でも広島城(広島県)、福知山城(京都府)ぐらいです。

▲広島城復元天守(画像:たかまる。)

▲福知山城復元天守

▲丸岡城天守、現存(画像:たかまる。)

犬山城天守の外壁は白漆喰総塗籠、下見板張り、真壁造りの3種類あって多彩だ。

犬山城天守の外壁は白漆喰総塗籠、下見板張り、真壁造りの3種類あって多彩だ。

さらに、最上階の屋根の軒裏は白木のままになっています。

ここにはあまり目がいかないかもしれませんが大変珍しい造りで、現存12天守では丸岡城(福井県)と犬山城のみです。

そして、1階、2階の屋根の軒裏は白漆喰惣塗籠(しろしっくいそうぬりごめ)になっているので、それと比較してみるのも面白いです。

犬山城天守の屋根の軒裏は、最上階は白木、1階・2階は白漆喰惣塗籠

神社仏閣では白木が主流となっていますが、天守で軒裏が白木なのは大変珍しいので一見の価値ありです。

華頭窓(かとうまど)

華頭窓(かとうまど)は寺院などで良く用いられる窓で、格式の高い建築様式です。

犬山城天守の最上階には華頭窓が4つ、南面(正面)に二つ、北面(向正面)に二つあります。

東面や西面、下の階にはついていません。

犬山城天守・最上階には 華頭窓(かとうまど)が4つ

南面に二つ、北面に二つ

華頭窓が最上階の正面にあるため、とてもよく目立ちます。

そして、表情を決めているといっても過言ではないほど印象的です。

華頭窓は「窓」ですが、犬山城の場合は窓枠だけとなっていて、窓としての機能(採光、眺望など)はありません。

犬山城天守の華頭窓は 窓枠だけの飾り。格式を重んじた作り

窓枠だけだと残念がる人もいますが、天守の格式とシンボルとしての位置づけから考えれば窓枠があるだけで十分です。

特に犬山城の場合は南面、北面の中央に扉がつけられて廻縁(まわりえん)に出ることができるため、華頭窓に採光や眺望の機能を付ける必要はありません。

装飾として窓枠だけの華頭窓が付けられている寺院は全国にいくつもあります。

枠だけでも十分なぐらい、装飾性と格式が高いということの現れです。

ここも押さえておくべきポイントの一つです。

天守の窓については、コチラでも解説しています↓↓↓↓

▲彦根城天守(画像:たかまる。)

▲松本城天守(画像:たかまる。)

▲清須城模擬天守(画像:たかまる。)

▲名古屋城復元天守(画像:たかまる。)

華頭窓は格式の高い窓なので、天守に好んでつけれられました。

松本城天守の乾小天守には2個と辰巳付櫓に2個、清須城模擬天守には8個、彦根城天守にはなんと18個もつけられています。

- 犬山城天守:4

- 松本城・乾小天守:2

- 松本城・辰巳付櫓:2

- 清洲城模擬天守:8

- 彦根城天守:18

もちろん華頭窓のない天守もあり、名古屋城天守は0です。

どこにいくつ付けるかは、城主が天守をどのように見せたいかによってかわります。

窓が必要であれば実用的なのは格子窓(こうしまど)や連子窓(れんじまど)です。

しかし華頭窓にするのは、実用性以上に格式を重視している表れです。

多い、少ないで格が決まるわけではありませんが、格式を高めるために華頭窓が採用されているのは間違いありません。

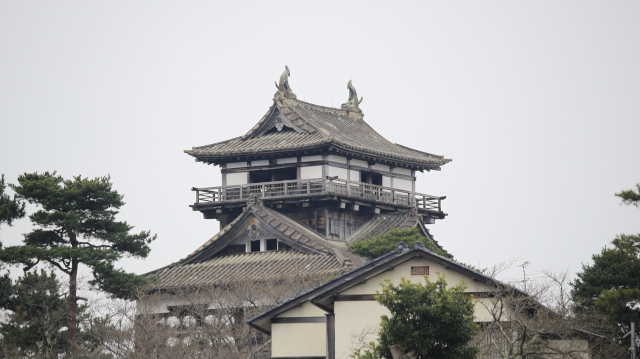

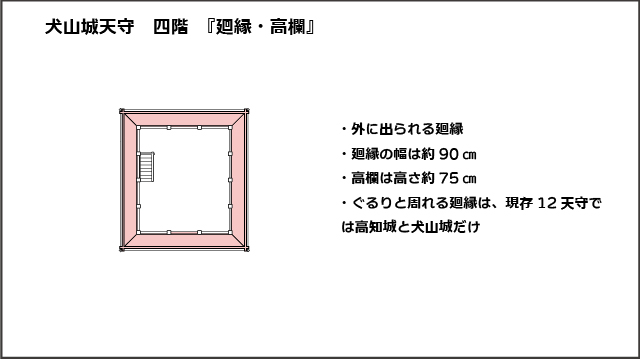

廻縁・高欄(まわりえん・こうらん)

犬山城天守の最上階の南北には扉があって、外に出て一周ぐるっと周ることができます。

そこを廻縁(まわりえん)、手すりは高欄(こうらん)と言います。

天守には必ず廻縁があるイメージかもしれませんが、現存12天守の中で外に出て一周ぐるっと周れる廻縁があるのは、高知城と犬山城だけです。

犬山城天守を下から見上げたときに、最上階のところを来場者がぐるっと周っているのを見かけますが、実はとてもレアなことなのです。

廻縁は無垢の木で、床はわずかに外側に傾斜しています。

また廻縁に出ると、最上階の外壁=柱や桁がむき出しになった真壁造(しんかべづくり)や黒い腰壁の下見板張り(したみいたばり)、華頭窓(かとうまど)を間近に見ることができます。

犬山城天守の最上階には、一周ぐるっと回ることができる 廻縁(まわりえん)と高欄(こうらん)がある

外に出られる廻縁は、高知城と犬山城だけ

廻縁は華頭窓と同じように寺院などで用いられる格式の高い様式で、装飾性がとても強いものです。

廻縁をつけることで、格式がとても高くなります。

彦根城や丸岡城などにも廻縁がつけられていますが、外に出られない形状のものです。

外に出られる廻縁のほうが格が高かったと考えられ、犬山城の天守最上階は最も格式高くつくられているのです。

犬山城の華頭窓、廻縁・高欄については、コチラでも解説しています↓↓↓↓

高欄(こうらん)は廻縁につけられている手すりのことです。

廻縁があるところには必ず高欄があります。

外に出て一周ぐるりと歩くことができる廻縁は犬山城と高知城だけですが、高欄が必ずあります。

もしなかったら、危険すぎます。

犬山城の高欄は白木で、装飾などのないシンプルなものです。

高知城天守の高欄は擬宝珠(ぎぼし)が付けられていたり、松本城・月見櫓の高欄は朱色に塗られていたりします。

廻縁から下の屋根を見ると桃瓦(ももがわら)が見えるはずです。

南北の唐破風(からはふ)の屋根の端、東南隅と西北隅の付櫓(つけやぐら)の屋根の端にそれぞれ二つずつ、合計八つです。

犬山城天守の屋根には 桃瓦(ももがわら)が8つ ある

廻縁から下の屋根を覗き込むと見える

これは廻縁でぐるりと回らないと見れないので、桃瓦も探してみてください。

犬山城の桃瓦についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

そして、廻縁から濃尾平野や木曽川の雄大な景色を楽しむことができます。

この景色も犬山城天守の醍醐味の一つです。

ただ、高所恐怖症の人にはとても怖いところだと思いますので、見学の際は無理をせずに気を付けて周りましょう。

廻縁と高欄についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

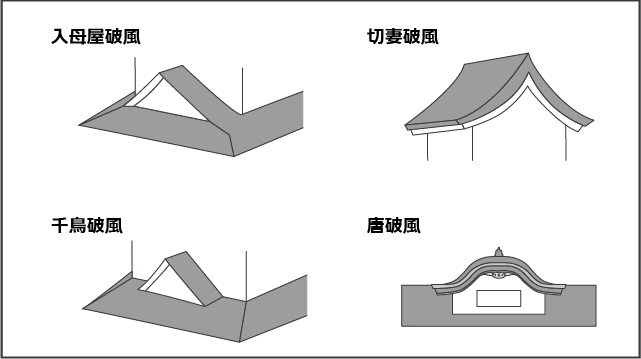

唐破風(からはふ)

犬山城の特徴のひとつは唐破風(からはふ)です。

正面の中央にある弓なりの屋根の部分が唐破風です。

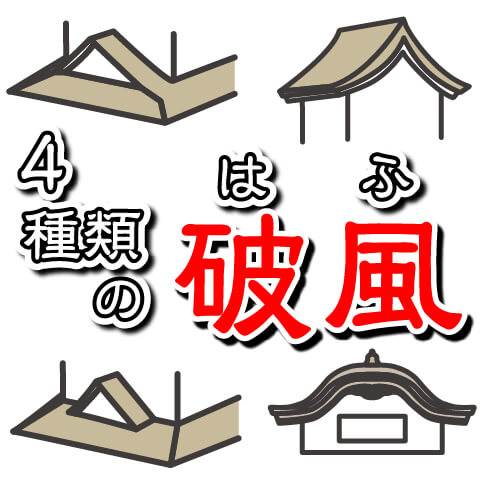

破風(はふ)は屋根の端っこの三角の部分を指しますが、唐破風は弓なりになっているのが特徴です。

そして、犬山城では華頭窓と一緒で、表情を決めていると言っても過言ではないぐらいの存在感を示しています。

犬山城天守の中央に 唐破風(からはふ) がある

弓なりの屋根が特徴

唐破風は、正面(南面)と裏面(北面)の中央に付けられています。

出窓になっていて、採光と防御機能をあわせもっています。

そして、格式が高く装飾性の高い様式です。

天守はお城のシンボルで、城主の威厳や権力・財力を示すものです。

そのため、格式がとても重んじられていました。

ちなみに、唐破風の内部は「唐破風の間」という小部屋になっています。

犬山城天守のビジュアル的特徴についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

▲彦根城天守(画像:たかまる。)

▲丸亀城天守は三重三階の層塔型天守(画像:たかまる。)

▲丸亀城といえば高石垣(画像:たかまる。)

唐破風は犬山城にしかないかというと、そんなことはありません。

他の城の天守にもありますが、あまり目がいかないだけです。

いくつか例を挙げましょう。

まずは、丸亀城(香川県丸亀市)です。

三重三階の現存天守で、均整のとれた層塔型天守(そうとうがたてんしゅ)です。

丸亀城と言えば見事な高石垣で、コチラに目が行くために天守の唐破風はほとんど注目されません。

次はひこにゃんがいる彦根城(滋賀県彦根市)です。

現存天守で、国宝の彦根城天守には破風がたくさんついています。

入母屋破風(いりもやはふ)、切妻破風(きりつまはふ)、唐破風(からはふ)、千鳥破風(ちどりはふ)などで多彩に装飾されています。

種類も数も多いのが特徴です。

そのため、唐破風だけが注目されるということはありません。

このように、唐破風はついていてもあまり目がいかないものですが、犬山城の場合は非常に特徴的であり、目に留まりやすいのが特徴といえます。

破風(はふ)と懸魚(げぎょ)

▲犬山城天守最上階の破風と懸魚(画像:たかまる。)

ここからは、犬山城天守にある破風(はふ)と懸魚(げぎょ)についてです。

以下の4つがあります。

- 最上重の屋根

入母屋破風(いりもやはふ)+猪目懸魚(いのめげぎょ)+木連格子(きつれこうし、狐格子、きつねこうしともいう) - 東西の大屋根

大入母屋破風(いりもやはふ)+梅鉢懸魚(うめばちげぎょ) - 南北の中央

唐破風(からはふ)+兎の毛通し(うのけどおし)(蟇股はない) - 東南付櫓、西北付櫓

切妻破風(きりつまはふ)+梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)

※犬山城天守に千鳥破風(ちどりはふ)、三花蕪懸魚(みつばなかぶらげぎょ)、蟇股(かえるまた)はありません。

入母屋破風(いりもやはふ)+猪目懸魚(いのめげぎょ)+木連格子(きつれこうし、狐格子ともいう)、いずれも渋墨塗り

犬山城の最上重の屋根は、

- 破風:入母屋破風(いりもやはふ)

- 懸魚:猪目懸魚(いのめげぎょ)

- 妻壁:木連格子(きつれこうし)

となっています。

- 破風:入母屋破風(いりもやはふ)

- 懸魚:猪目懸魚(いのめげぎょ)

- 妻壁:木連格子(きつれこうし)

屋根が入母屋屋根(いりもややね)なので、破風は入母屋破風(いりもやはふ)です。

破風板は黒色の渋墨(しぶすみ)塗りで、白漆喰(しろしっくい)塗りではありません。

渋墨はすすと墨を柿渋を混ぜたもので、木の劣化を抑える防腐効果があります。

懸魚は、猪目懸魚(いのめげぎょ)です。

妻壁(つまかべ)も白漆喰塗りではなく、渋墨塗りの木連格子です。

木連格子は縦横が等間隔で組まれた格子で、神社仏閣で用いられています。

最上重の破風や妻壁が白漆喰塗りか渋墨塗りかで印象が大きく異なります。

犬山城も渋墨塗りではなく白漆喰塗りだったら違った印象になっていたことでしょう。

最上重は、天守の中でもっともシンボリックな部分ですので、意匠性に富んでいるのがよくわかります。

破風についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

大入母屋破風(いりもやはふ)+梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)

犬山城の東西の屋根は、

- 破風:入母屋破風(いりもやはふ)

- 懸魚:梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)

- 妻壁:連子窓(れんじまど)

となっています。

- 破風:入母屋破風(いりもやはふ)

- 懸魚:梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)

- 妻壁:連子窓(れんじまど)

犬山城の1階、2階部分は入母屋造(いりもやづくり)となっていて、この上に3階、4階部分の望楼(ぼうろう)が載っています。

この入母屋造の東西面に破風があります。

入母屋屋根なので入母屋破風(いりもやはふ)、懸魚はシンプルな梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)で、白漆喰塗籠となっています。

妻壁は、採光のために連子窓(れんじまど)になっており、2枚の突き上げ戸がついています。

犬山城天守で最も大きな破風であり、東西面はシンプルな造りなので存在感があります。

最上重とは趣がまるで違うので見比べてみてください。

懸魚についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

唐破風(からはふ)+兎の毛通し(うのけどおし)

犬山城の南北中央には、

- 破風:唐破風(からはふ)

- 懸魚:兎の毛通し(うのけどおし)

- 妻壁:連子窓(れんじまど)

となっています。

- 破風:唐破風(からはふ)

- 懸魚:兎の毛通し(うのけどおし)

- 妻壁:連子窓(れんじまど)

犬山城天守の南北、つまり正面と裏側にはほぼ中央に唐破風(からはふ)がつけられています。

ここは入母屋造の屋根裏で、内部の3階にあたる部分です。

出窓になっていて、その屋根が唐破風です。

ここが三角の千鳥破風(ちどりはふ)だったら、これまた印象がかなり違ったことでしょう。

唐破風の懸魚は兎の毛通し(うのけどおし)と呼ばれる独特のもので、犬山城天守の唐破風にも兎の毛通しがつけられています。

この破風板は白漆喰塗籠となっています。

最上重とは異なる意匠で、天守の表情にメリハリがつけられています。

また、妻壁は東西の入母屋破風と同じように、採光のために連子窓となっていて、2枚の突き上げ戸がつけられています。

切妻破風(きりつまはふ)+梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)

犬山城の東南付櫓(とうなんつけやぐら)、西北付櫓(せいほくつけやぐら)は切妻造(きりつまづくり)のため、

- 破風:切妻破風(きりつまはふ)

- 懸魚:梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)

- 妻壁:装飾なし

となっています。

- 破風:切妻破風(きりつまはふ)

- 懸魚:梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)

- 妻壁:装飾なし

犬山城天守には東南隅と西北隅に付櫓が2基つけられ、いずれも平櫓(ひらやぐら)=1階建ての切妻造です。

そのため、破風は切妻破風(きりつまはふ)となっており、その懸魚はシンプルな梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)で、白漆喰塗籠です。

妻壁に装飾はありません。

東南付櫓、西北付櫓ともに同じ仕様です。

3種類の外壁

犬山城天守の外壁は白漆喰総塗籠、下見板張り、真壁造りの3種類あって多彩です。

一重目は白壁の半分下が黒い板になっている「下見板張り」(したみいたばり)、二重目が白壁の「白漆喰総塗籠」(しろしっくいそうぬりごめ)、最上重が柱などがむき出しになっている「真壁造」(しんかべづくり)となっています。

- 一重目

上半分は白漆喰塗籠+下半分は黒い板の「下見板張り」(したみいたばり) - 二重目

白壁の「白漆喰総塗籠」(しろしっくいそうぬりごめ) - 最上重

柱などがむき出しの「真壁造」(しんかべづくり)+「下見板張り」

動画でサクッと解説していますので、まずはこちらをどうぞ。

上半分は白漆喰塗籠、下半分は黒い板の「下見板張り」(したみいたばり)

下見板張りは、土壁の外側に板を横方向に張りながら少しずつ上に重ねていったものです。

上半分は白漆喰塗籠、下半分は黒い板の「下見板張り」(したみいたばり)

板には、煤(すす)と柿渋(かきしぶ)を混ぜて作った渋墨(しぶすみ)を塗ってあるため、黒くて武骨な外観になります。

墨は防腐剤としての役割で、耐久性を上げるためです。

犬山城天守では、一重目と最上重に使われています。

白壁の「白漆喰総塗籠」(しろしっくいそうぬりごめ)

白漆喰総塗籠は、土壁の表面を白漆喰(しろしっくい)で仕上げたものです。

白く優美な外観となり、城主の権威を示すにはふさわしい仕上げです。

白壁の「白漆喰総塗籠」(しろしっくいそうぬりごめ)

下見板張りよりも遅れて使われ出した(織田信長や豊臣秀吉の城は黒くて、徳川の城は白いという説)と言われていますが、時代的な差はほとんど見られないをいうことがわかっています。

見映えはよいですが耐久性はあまりなく、漆喰が水分を吸収するために20年ぐらいで剥がれ落ちてしまったり、長雨にさらされると簡単に剥がれ落ちたりします。

犬山城天守では、二重目が白漆喰で仕上げた外壁になっています。

柱などがむき出しの「真壁造」(しんかべづくり)+「下見板張り」

天守の外壁は柱を見せない構造の大壁造(おおかべづくり)が基本ですが、犬山城天守の最上重は白木の柱や長押(なげし=柱から柱へ渡して壁に取り付ける横木)を見せる構造であり、これを真壁造(しんかべづくり)といいます。

柱などがむき出しの「真壁造」(しんかべづくり)+「下見板張り」

お寺や神社の建物で使われており、格式を高める目的で天守の最上階に使われました。

しかし、現存天守では犬山城と丸岡城だけにしかありません。

また、外観復元天守でも福知山城と広島城ぐらいしかないとても珍しい造りです。

なぜなら、柱などが外に出ていると雨風で劣化しやすいからです。

耐久性が劣る真壁造よりも、耐久性の高い大壁造が主流なのはこのためです。

しかし、犬山城は格式高い様式とするためにあえて真壁造にしています。

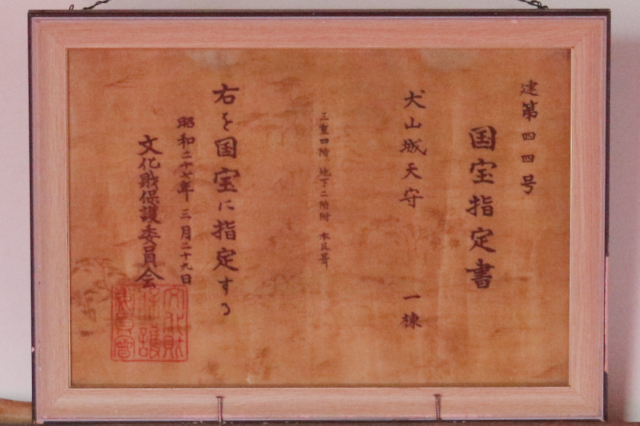

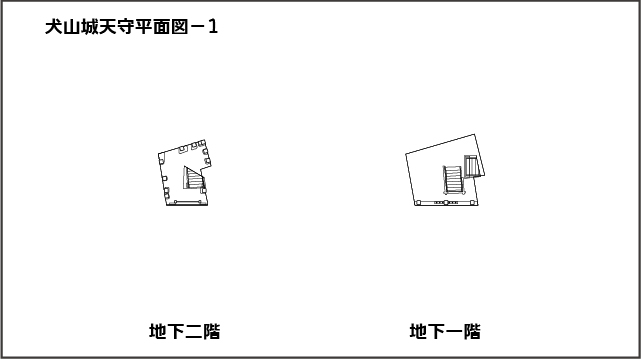

三重四階地下二階(さんじゅうよんかいちかにかい)

国宝指定書に書かれている

犬山城天守が何階建てかご存知ですか?

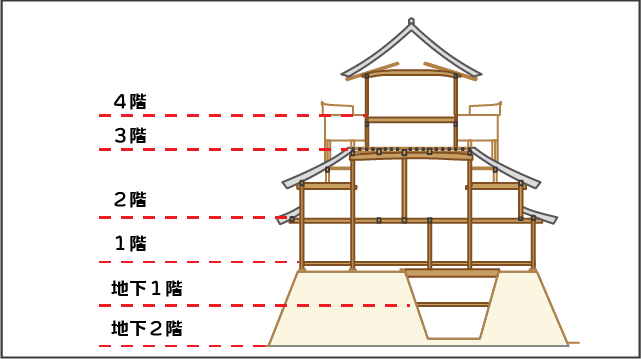

答えは『三重四階地下二階建て』です。

三重四階地下二階建て

国宝指定書に書かれています。

「三重四階地下二階」の意味

『三重四階地下二階建て』ってどういうことでしょうか?

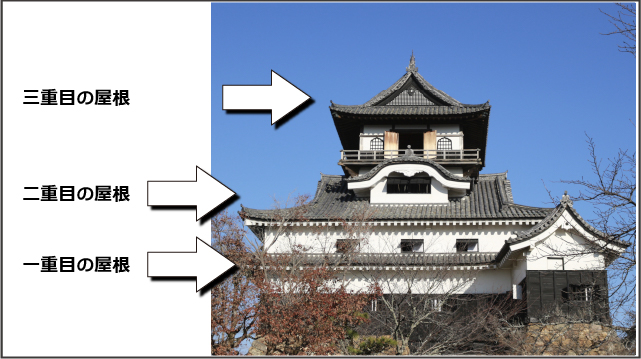

答えは、外の屋根の数が「三重」、内部の階数が「四階」、石垣内部の階数が「地下二階」ということを表しています。

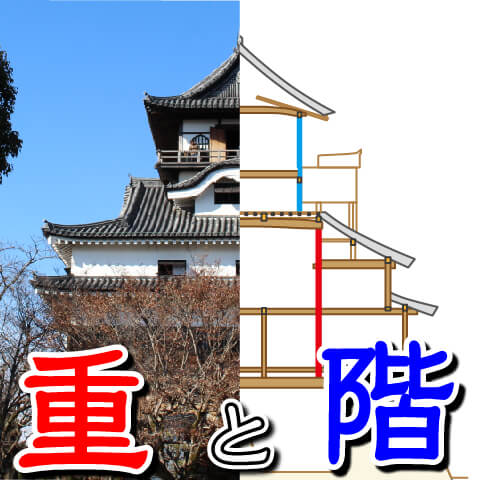

三重四階とは?

天守の階数は「〇重〇階」という表現をします。

「〇重」とは外の屋根の数、「〇階」とは内部の階数のことです。

それぞれ表すのは屋根の数と内部の階数が異なることがあるからです。

犬山城天守は外が三重で内部は四階の建物なので「三重四階」と表します。

※弓なりの屋根=唐破風(からはふ)の部分は建物の構造上の屋根ではなく飾りのため、ここは屋根の数としては数えません。

屋根の数と内部の階数が異なるのは、望楼型の特徴

犬山城天守の屋根の数と内部の階数が異なるのは、望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)の特徴です。

望楼型天守についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

【お城の基礎】望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)と層塔型天守(そうとうがたてんしゅ)

【お城の基礎】望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)と層塔型天守(そうとうがたてんしゅ)

望楼型天守は一般的に、二重目の屋根の裏側に三階ができます。

犬山城天守も二重目の入母屋造り(いりもやづくり)の屋根が大きく、その屋根裏に三階を設けています。

二階は天井が高いのに対して、三階は天井が低くなっています。

地下2階とは?

地下とは石垣の内部のことを言います。

逆に地上は建物のことです。

現代では地中が「地下」という認識ですが、天守では石垣部分が地下となります。

そして、地下二階というのは石垣内部が二階建てになっているということです。

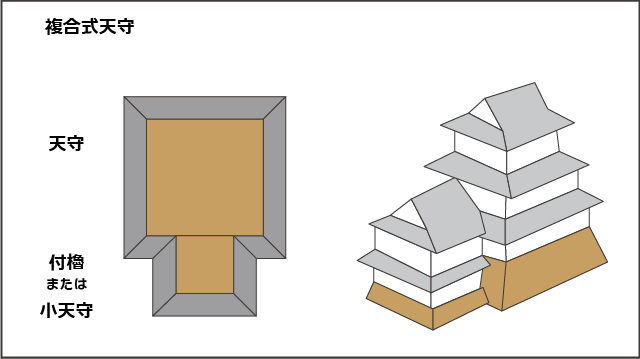

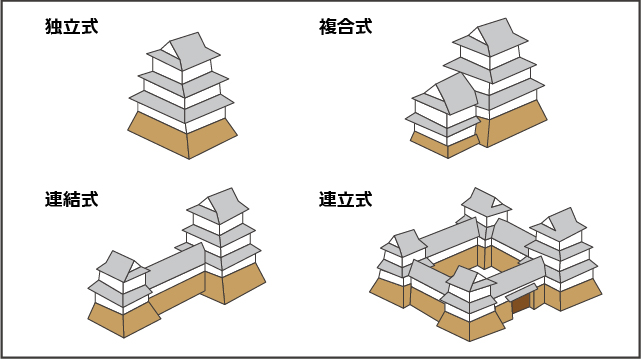

複合式天守(ふくごうしきてんしゅ)

犬山城天守は複合式天守

犬山城の天守は、本体に付櫓(つけやぐら)が付いた「複合式天守(ふくごうしきてんしゅ)」です。

本体に付櫓(つけやぐら)が付いた「複合式天守(ふくごうしきてんしゅ)」

そして、犬山城天守はとってもシンプルな複合式天守です。

付櫓が二つある

犬山城天守には特筆すべきことがあります。

それは、付櫓が二つあるということです。

付櫓(つけやぐら)が二つある

東南隅と西北隅の二つ、上の画像の赤いところが付櫓です。

付櫓についてはこの後でくわしく解説します。

付櫓は防御施設

犬山城天守の付櫓は出入り口としては使われておらず、敵を迎撃するための防御施設して配置されています。

天守への出入りは、石垣の穴蔵(あなぐら=石垣に穴が開いたような部分)からです。

一般的には、付櫓は出入り口として使われていましたが、犬山城天守の付櫓は役割が違うということになります。

実際、彦根城や備中松山城では付櫓は出入り口として使われています。

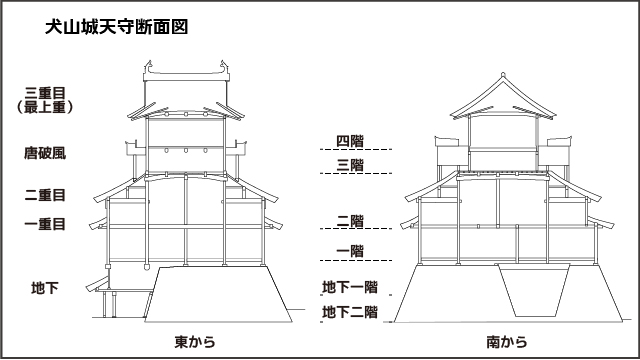

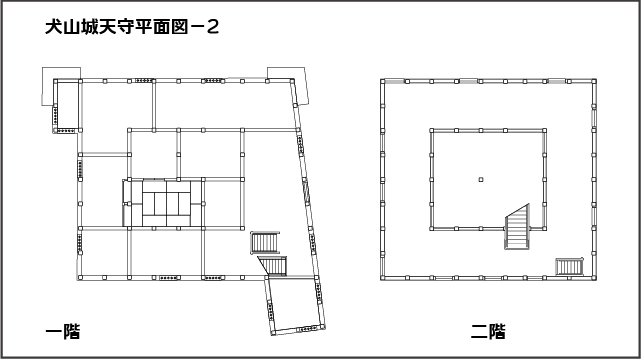

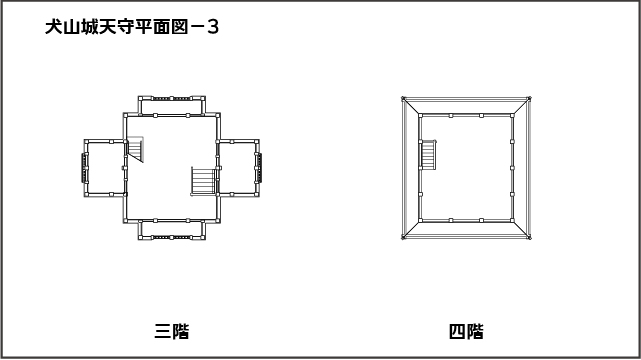

断面図と平面図

犬山城天守がどんな建物なのかを見るには、断面図や平面図が最適です。

断面図や平面図は、犬山市が発行している資料や犬山城のウェブサイトに掲載されていますが、あまりきれいに見れないので、犬山市の資料を基に筆者が作図しました。

断面図

東側からの断面図は、屋根の数(重)と内部の階数(階)が異なることがよく分かります。

重と階についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

平面図

各階については次に解説してあります。

犬山城天守の内部構造

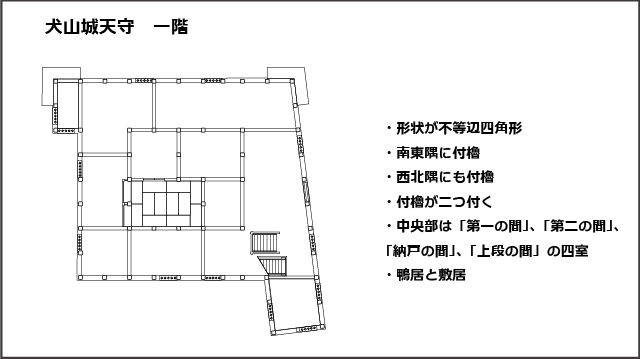

1階

1階は形がいびつで入り組んでいる

犬山城天守の1階は不等辺四角形で、東南隅と西北隅にそれぞれ付櫓を持つ珍しい形です。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

1階の特徴として挙げられるのは、

- 形状が不等辺四角形

- 南東隅に付櫓

- 西北隅にも付櫓

- 付櫓が二つ付く現存天守は犬山城だけ

- 中央部は「第一の間」、「第二の間」、「納戸の間」、「上段の間」の四室がある

- 鴨居と敷居が各所にある

などです。

平面図を見るとわかるように、北より南東(図の右下)に向かって広がった形状をしています。

さらにその先には付櫓があります。

これは、本丸の入り口である鉄門(くろがねもん)からの見栄えを考慮したと考えられます。

威圧的になり、大きく見せるという効果があります。

本丸の鉄門(くろがねもん)をくぐってすぐ目の前に付櫓がドンと現れます。

犬山城天守の付櫓は敵を迎撃するための防御施設です。

いわゆる「横矢」(よこや)を掛けるために出張らせているのです。

1階の階段からぐるりと反対方向にいくと、少しだけ出張った間取りがあります。

そこが西北付櫓です。

現在は「石落しの間」という表示がされています。

犬山城天守には付櫓が二つ、東南付櫓と西北付櫓があります。

このように付櫓が二つ付くのは、現存天守では犬山城だけです。

付櫓についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

犬山城天守の『付櫓(つけやぐら)』は、東南隅と西北隅に二つもあって実は珍しいのだ!

犬山城天守の『付櫓(つけやぐら)』は、東南隅と西北隅に二つもあって実は珍しいのだ!

中央部には「第一の間」、「第二の間」、「納戸の間」、「上段の間」の四室あります。

上段の間は文化年間(1804~1818)に改造されたものと推定されています。

あまり気にしていない人が多いですが、1階には鴨居と敷居があるのも特徴です。

御殿と同じように、畳敷きにして襖(ふすま)で部屋を仕切っていた可能性もあります。

具体的にどのようにしていたかは不明ですが、板戸やふすまで閉じられていたら敵が侵入してきたときにどちらへ向かえばよいのか、どこに城兵が潜んでいたのかわからずに混乱することは間違いないでしょう。

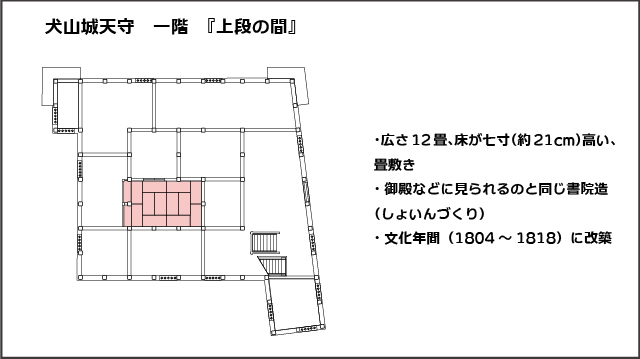

上段の間(じょうだんのま)

犬山城天守・1階には「上段の間」という畳敷きの部屋があります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

「上段の間」は天守一階の中央にあります(平面図のピンク色の部分)。

広さは12畳、床は一段、七寸ほど(約21cm)高くなっており、畳敷きです。

上段の間は室内に床、棚などが設けられています。

天井は竿縁天井(さおぶちてんじょう)です。

現地案内板では猿頬天井(さるほおてんじょう)とされています。

床(とこ、いわゆる床の間)や床脇棚などが備えられ、いわゆる書院造(しょいんづくり)です。

床は本床と呼ばれる最も一般的なものです。

床脇棚には天袋と棚が備えられています。

- 広さ12畳、七寸(約21cm)高い、畳敷き

- 御殿などに見られるのと同じ書院造(しょいんづくり)

- 文化年間(1804~1818)に改築された

この上段の間は一見すると創建当時からあるように思われ、昭和62年に犬山市が発行した「犬山市資料 第三集」には「創建当時の城主の居間」と記されています。

しかし、昭和36年~40年に実施した「昭和の大修理」での調査によって、文化年間(1804~1818年)に改築されたものと推定されました。

その証拠に、床の裏側を見てみると、武者走りに不自然に飛び出た部分があります。

ここが床と棚の部分になります。

つまり部屋の広さは変えずに床の間を設けている、改築しているということです。

また、上段の間の北側は「納戸の間」(武者隠し、帳台の間とも呼ばれる)があり、帳台構えになっています。

まさに書院造を天守に備えてしまったという、大変珍しい部屋です。

※犬山市資料第三集は残念ながら市販されておらず、在庫もありません。犬山城のことがたっぷりと詰まった本なので持っていて損はないと思います。古本屋さんで見つけたらぜひゲットしてください!

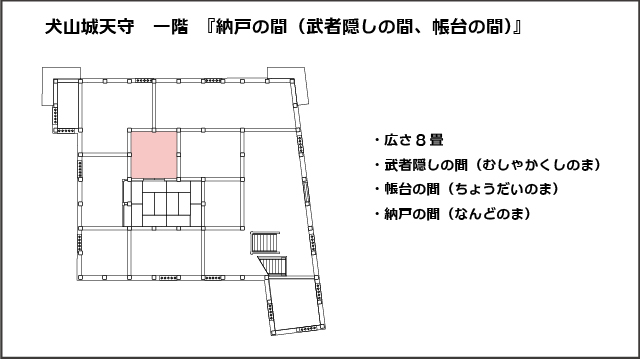

納戸の間(なんどのま)=武者隠しの間(むしゃかくしのま)

犬山城天守・1階には「納戸の間」という部屋があります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

「納戸の間」は1階の中央北西側にあり、南には「上段の間」(じょうだんのま)、東には「第二の間」(だいにのま)、南東には「第一の間」(だいいちのま)があります。

広さは約8畳です。

納戸の間は、通常は物置部屋として使われていたと思われます。

一方で、城主がいた上段の真が南側にあって扉で閉められていることから、「武者隠しの間」(むしゃかくしのま)とも呼ばれています。

つまり城主が「上段の間」にいる際、城主に何かあるといけないので「納戸の間」に城兵が潜んでいたと言われる武者隠し(むしゃかくし)です。

- 広さ8畳

- 武者隠しの間(むしゃかくしのま)と呼ばれる

- 帳台の間(ちょうだいのま)とも呼ばれる

- 納戸の間(なんどのま)とも呼ばれる

「納戸の間」の東側、北側、西側は壁になっており、出入りは南側の「上段の間」だけになっています。

「上段の間」や「納戸の間」には現在は立ち入ることはできませんが、訪れた際には上段の間の奥にある納戸の間にも注目してみてください。

さらに、「納戸の間」は「帳台の間」(ちょうだいのま)とも呼ばれます。

この帳台とは帳台構え(ちょうだいがまえ)のことで、書院造における設備のひとつです。

襖絵ではなく板戸ですが、敷居が畳より一段高く、鴨居は長押よりも一段低くなっています。

これは、書院造の基本に沿った造りです。

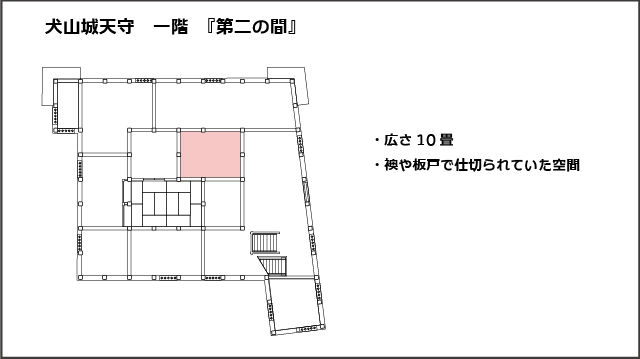

第二の間(だいにのま)

犬山城天守・1階には「第二の間」という薄暗い部屋があります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

「第二の間」は犬山城天守一階の中央にあり、東北に位置しています。

西側には「納戸の間」(なんどのま)、南側には「第一の間」(だいいちのま)があります。

広さは約10畳です。

- 広さ10畳

- 襖や板戸で仕切られていた空間

敵が侵入してきたときに方向を見失うように、襖などで仕切られていたと考えられます。

「第二の間」は「第一の間」と同じように城兵が潜んでいて、敵が侵入してきた時に返り討ちにしたことでしょう。

現在は木製の犬山城天守模型(可児市の伊佐治さんが制作)が展示されています。

かなり大きな模型なので、写真を撮っていかれる方が多いです。

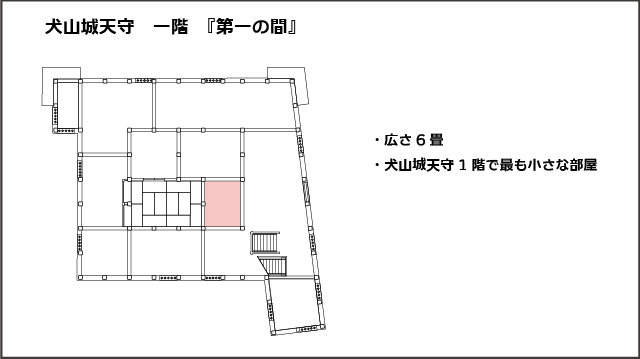

第一の間(だいいちのま)

犬山城天守・1階には「第一の間」という小さな小さな部屋があります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

第一の間は一階中央の東南側にあります。

石垣に囲まれた地下階から階段を登って一階にあがり、後ろを振り返ったところです。

中央の四つの小部屋で最も小さく、広さは約6畳です。

「第一の間」は何に使われていたのかよくわかっていません。

- 広さ6畳

- 犬山城天守1階で最も小さな部屋

1階は細かく部屋を仕切っているため、敵が侵入してきたときの攪乱のための一つの部屋と考えられます。

敵が侵入してきた場合には、この「第一の間」にも兵士が潜んでいて、敵が侵入してきたところで返り討ちにしたことでしょう。

また第一の間は「上段の間」のすぐ横の部屋であるというのも重要なポイントです。

城主が上段の前にいる場合は第一の間に城兵が潜んで城主を守っていたとも考えられます。

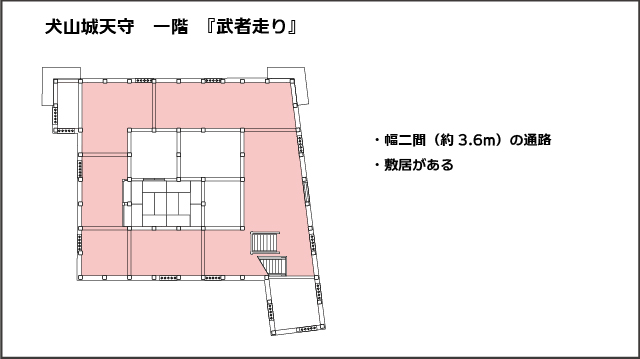

武者走り(むしゃばしり)

犬山城天守の内部には武者走り(むしゃばしり)があります。

武者走りとは、各階の外壁の内側に作られた通路のことです。

- 幅二間(約3.6m)の通路

- 敷居がある

幅は約二間(約3.6m)で、外壁には格子窓が開けられています。

つまり武士が行き来するだけでなく、外の敵に対して格子窓から迎撃する場所でもあるのです。

敷居があり、襖(ふすま)を入れれば細かい部屋に仕切ることができます。

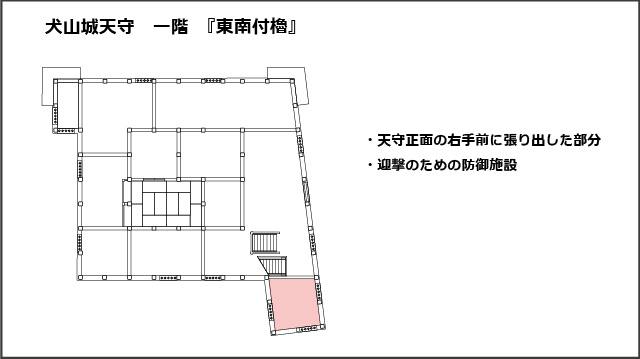

東南付櫓(とうなんつけやぐら)

犬山城天守の特徴の一つとして付櫓(つけやぐら)があります。

正面から見て右側の手前に張り出した部分です。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

東南付櫓(とうなんつけやぐら)は平面図のピンク色の部分です。

南北二間、東西二間で斜めに張り出しています。

屋根は切妻造(きりつまづくり)の本瓦葺(ほんかわらぶき)で、反り屋根です。

切妻破風(きりつまはふ)には梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)がついています。

また、屋根瓦の留蓋(とめぶた)には桃瓦が二つ、東南隅と西南隅に載っています。

壁は白漆喰に下見板張りで、軒裏は白漆喰塗籠です。

内部は床は一段低くなっており、天井は化粧屋根裏です。

内部から見て正面(南)、左手(東)、右手(西)にそれぞれ格子窓を設けています。

- 天守正面の右手前に張り出した部分

- 迎撃のための防御施設

東南付櫓は、天守内部から見ると左側の前に張り出しています。

本丸に攻め込んできた敵を迎撃するために張り出して、死角をなくすことが目的です。

内部から見て左手(東側)は崖になっていますが、ここは本丸の搦手(からめて)=裏口で、七曲門(ななまがりもん)、七曲道(ななまがりみち)があります。

また、天守正面の穴蔵に向かって侵入してくる敵に対しては、内部から見て右手(西側)の格子窓より迎撃します。

このように、東南付櫓は戦に備えた施設としての役割がとても大きかったことがわかります。

また、本丸の正面出入り口である鉄門(くろがねもん)から見て東南付櫓が大きく張り出したように見えるため、視覚的な効果も狙っていたと考えられます。

ちなみに、この付櫓は明治24年(1891)10月28日に起きた濃尾地震(のうびじしん)によって倒壊し、その後は付櫓がない状態が70年ほど続いていましたが、昭和の大修理(昭和36~40年)のときに復元されました。

付櫓についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

犬山城天守の『付櫓(つけやぐら)』は、東南隅と西北隅に二つもあって実は珍しいのだ!

犬山城天守の『付櫓(つけやぐら)』は、東南隅と西北隅に二つもあって実は珍しいのだ!

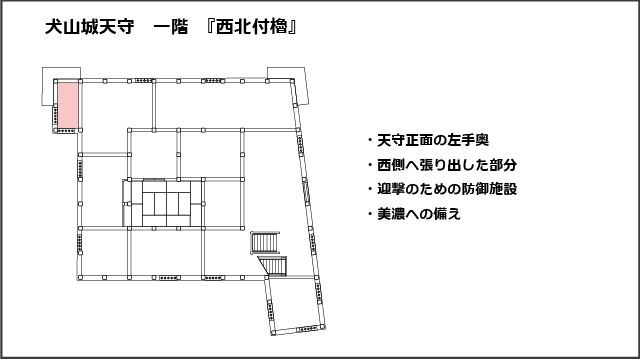

西北付櫓(せいほくつけやぐら)=石落しの間(いしおとしのま)

犬山城天守の付櫓はもうひとつあります。

正面から見て左側の奥、左(西)に張り出した部分です。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

南北二間、東西一間で西側へ張り出しています。

広さは東南付櫓(とうなんつけやぐら)の半分です。

東南付櫓と同様に屋根は切妻造(きりつまづくり)で、反り屋根で本瓦葺(ほんかわらぶき)です。

切妻破風(きりつまはふ)、梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)も東南付櫓と同じ仕様です。

壁や軒裏も同じで、壁は白漆喰に下見板張り、軒裏は白漆喰の塗籠です。

西北付櫓は天守正面から見て左手奥にあって立ち入り禁止になっているため、あまり知られていません。

- 天守正面の左手奥にあり、西側へ張り出した部分

- 迎撃のための防御施設

- 美濃への備え

この西北隅の付櫓には石落としがついています。

袴腰型(はかまこしがた)と呼ばれるもので、袴のような形をしています。

また、屋根には桃瓦が西北隅と西南隅の2か所に載っています。

屋根瓦の留蓋(とめぶた)です。

基本的な仕様は東南付櫓と同じで、サイズが半分と考えればよいです。

異なる点としては、石落とし(=足駄狭間(あしださま))が付いているというところです。

石落としについては、こちらに面白い記事がありますのでぜひ一緒にご覧ください↓↓↓↓↓

西北付櫓はそれほど張り出している感じはせず、出窓のようです。

内部から見て左手(南)、正面(西)にそれぞれ格子窓があります。

西北付櫓の役割は、本丸に攻め込んできた敵を迎撃するためで、死角をなくすことです。

天守の西北隅ということは北側を流れる木曽川に面しています。

木曽川の向こう側は美濃国(みののくに)であり、犬山城は国境の城です。

美濃の国からの攻めに備え、防御を厚くするために付櫓を設けたと考えるのが妥当です。

しかし一方で、木曽川を渡って攻めあがってくるのは至難の業です。

今よりも水面が低い川だったことは間違いありませんが、川を渡ってこようとしても犬山城からは敵の動きが丸見えです。

そのため、実際には防御が万全だということを見せることによって、川を渡ることへの抑止力とすることができるのです。

石落としがダミーの飾りでも抑止力としては十分です。

このように天守に付櫓が2基あるのは現存天守では犬山城だけです。

付櫓についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

犬山城天守の『付櫓(つけやぐら)』は、東南隅と西北隅に二つもあって実は珍しいのだ!

犬山城天守の『付櫓(つけやぐら)』は、東南隅と西北隅に二つもあって実は珍しいのだ!

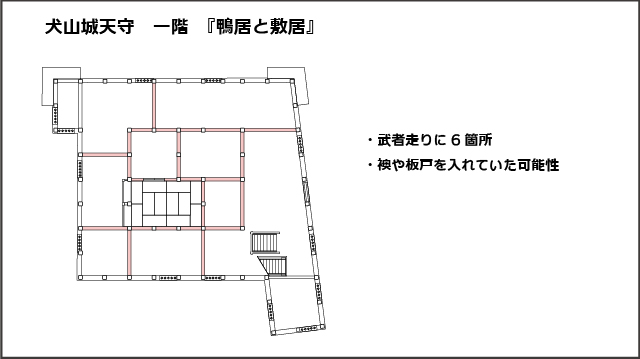

鴨居(かもい)と敷居(しきい)

犬山城天守1階には鴨居(かもい)と敷居(しきい)が6箇所あります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

鴨居と敷居は武者走りに6箇所あります。

二階、三階、四階には敷居と鴨居はありません。

- 武者走りに6箇所

- 襖や板戸を入れて部屋を仕切っていた可能性

ではそもそも敷居と鴨居は何のためにあるのか?ですが、日本建築において敷居と鴨居はふすまや障子などの建具を立て込めるためのものです。

ということは、ふすまや板戸を入れて部屋を仕切っていたと考えられます。

御殿のように小部屋をいくつも作ることのなごりでしょう。

また、敷居があるところは当初は畳敷きになっていた可能性があり、一階は畳敷きだったのかもしれません。

格子窓(こうしまど)の謎

犬山城天守には格子窓(こうしまど)がついています。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

格子窓は全部で19か所(地下1階に1ヶ、1階に14ヶ、3階に4ヶ)ありますが、その中で謎の格子窓が一つだけあります。

それは1階東側の南から二つ目の窓です。

地下から階段を上がって1階に出て左に折れたところの右手です。

- 19か所の格子窓のうち、18か所が縦連子窓(たてれんじまど)

- 1か所だけ横連子窓(よこれんじまど)

- 何故なのかはわからない。謎となっている

この窓のどこが謎かと言うと、他の格子窓は縦連子窓(たてれんじまど)になっているのに対し、この窓だけ横連子窓(よこれんじまど)になっているのです。

何故この窓だけ横連子なのか?については詳細な資料などは残っておらず、建築当初からこのようになっていたのか?もしくはいつかどこかのタイミングで改築されたのか? まったく謎です。

弓矢や鉄砲を広い角度で打つために横になったとも考えられますが、縦連子窓でも格子がひし形になっているため、広い範囲に攻撃できる工夫がされています。

そのため、わざわざ横にする必要はあまり感じられません。

しかも、どうしてこの一箇所だけなのか? 全く理由がわかりません。

こうした謎がたくさんあるのも犬山城天守の魅力の一つですね。

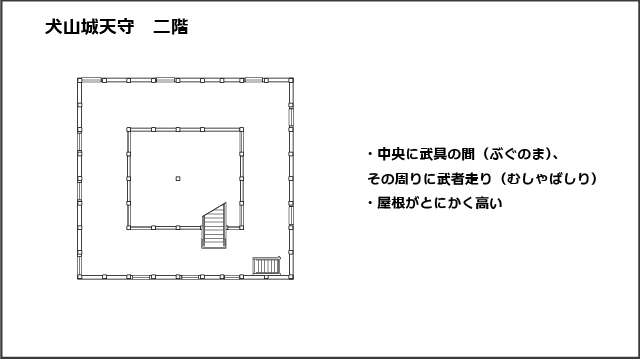

2階

2階は広々として屋根が高い

犬山城天守の2階は屋根がとにかく高いです。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

広さは東西九間、南北八間です。

1階が不等辺四角形なのに対し、2階は四角形になっています。

つまり、1階の構造上の歪みが2階で解消されています。

中央には「武具の間」(ぶぐのま)があり、周囲は「武者走り」(むしゃばしり)です。

「武具の間」には東面、西面、北面に武具棚を設けています。

武者走りに鴨居と敷居はありません。

- 中央に武具の間(ぶぐのま)、その周りに武者走り(むしゃばしり)

- 屋根がとにかく高い

3階へと続く階段がありますが、かなり長い階段です。

二階建ての入母屋造(いりもやづくり)の屋根が大きいためです。

たとえばお寺の本堂の中は屋根が高いと思いますが、それも同じことです。

これは望楼型(ぼうろうがた)天守の特徴の一つでもあります。

望楼型天守についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

【お城の基礎】望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)と層塔型天守(そうとうがたてんしゅ)

【お城の基礎】望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)と層塔型天守(そうとうがたてんしゅ)

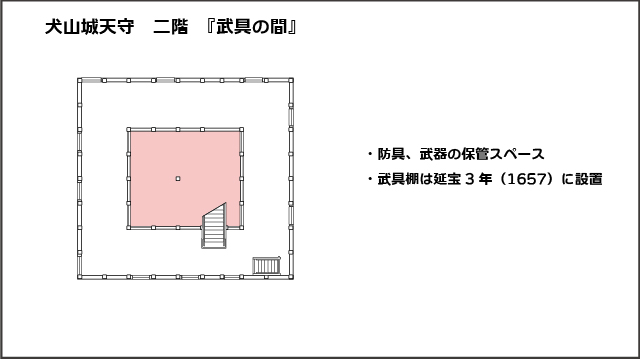

武具の間(ぶぐのま)

犬山城天守の二階に上がると、中央に「武具の間」(ぶぐのま)という部屋があります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

広さは東西四間半(約8.1 m)、南北四間(約7.3 m)です。

部屋は広いスペースで、真ん中に柱があります。

武具の間の東、西、北の壁側に武具棚が設けられており、文字通り武具を保管するための棚です。

棚は2段です。

- 防具、武器の保管スペース

- 武具棚は延宝3年(1657)に設置された

武具棚は、昭和の大修理の解体で墨書が発見され、延宝3年(1675)に取り付けられたことが分かっています。

「武具の間」は武具の保管スペースで、部屋の内側からも外側からも武具が取り出せるようになっています。

武具の間にある木製の構造模型は、昭和の修理の時につくられたものです。

犬山城天守の構造を知る手掛かりとなりますが、一部破損しているのが残念です。

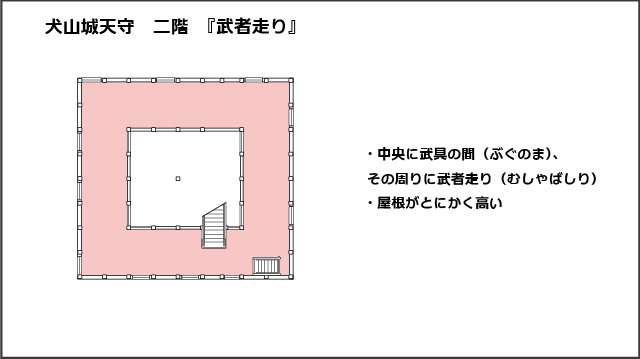

武者走り(むしゃばしり)

2階にも武者走り(むしゃばしり)があります。

武者走りとは、各階の外壁の内側に作られた通路のことです。

幅は約二間(約3.6m)で、外壁には窓が開けられています。

窓には格子がなく、突き上げ戸になっています。

鴨居と敷居はなく、ひと続きのぐるりと回る通路です。

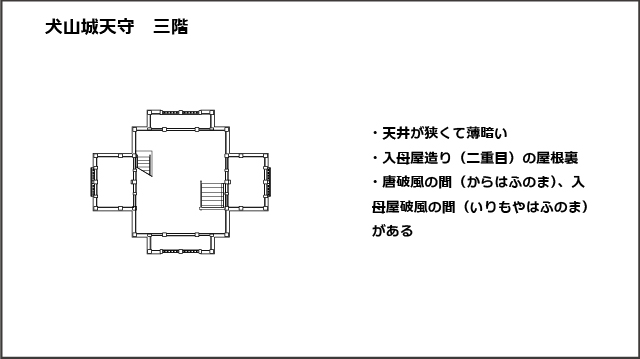

3階

3階は狭く、薄暗い屋根裏

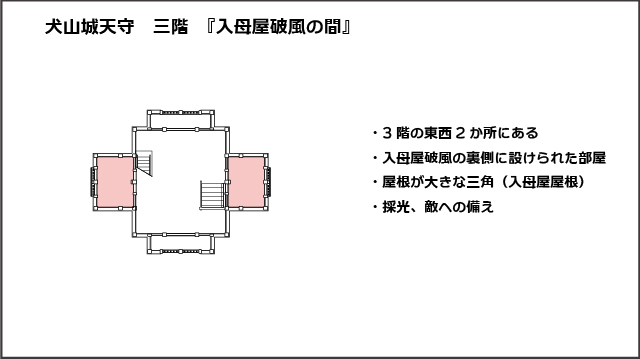

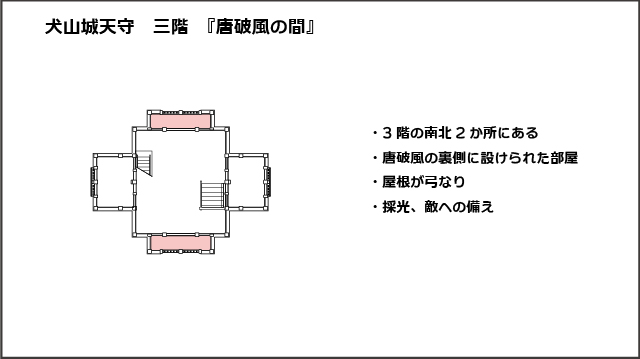

犬山城天守・3階には「唐破風の間」(からはふのま)と「入母屋破風の間」(いりもやはふのま)があります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

3階は東西三間、南北四間の四角い部屋です。

そこに「唐破風の間」(からはふのま)と「入母屋破風の間」(いりもやはふのま)があります。

3階は入母屋屋根(いりもややね)の直下につくられており、望楼(ぼうろう)の下部にあたります。

外から見ると天守正面や北側の唐破風の部分、東西の入母屋破風(いりもやはふ)の部分です。

- 天井が狭くて薄暗い

- 入母屋造り(二重目)の屋根裏

- 唐破風の間(からはふのま)、入母屋破風の間(いりもやはふのま)がある

3階は窓がなく真っ暗なため、「唐破風の間」と「入母屋破風の間」に窓をつけて明り取りとしています。

また敵が侵入してきたときには、ここから迎撃することもできました。

しかし唐破風は関ヶ原の戦い以降に増築されたと考えられているため、実際に戦で使用したことはありません。

入母屋破風の間(いりもやはふのま)

3階に上がったすぐ右手と4階へ上がる階段の脇に、一段下がった小部屋があります。

方角的には東と西で、これが入母屋破風の間(いりもやはふのま)です。

入母屋破風の間は入母屋破風の裏側にあたり、この入母屋破風(いりもやはふ)は2階の入母屋造にできている破風です。

- 3階の東西2か所にある

- 入母屋破風の裏側に設けられた部屋

- 屋根が大きな三角(入母屋屋根)

- 採光、敵への備え

犬山城天守を東西から見ると真ん中に大きな三角の屋根部分が見えますが、ここが入母屋破風で、裏側が「入母屋破風の間」ということです。

「入母屋破風の間」は一般的に「武者隠しの間」とも呼ばれる、兵士が潜んでいる場所でもあり、外にいる敵兵に対して「入母屋破風の間」の格子窓から弓矢や鉄砲などで迎撃します。

残念ながら現在は立ち入り禁止ですが、覗き込むことはできます。

上を見ると三角の屋根裏が見えます。

ここは3階ですが、この屋根裏は二重目の屋根なのです。

二重目の屋根を感じることができるのが、「入母屋破風の間」の特徴です。

唐破風の間(からはふのま)

3階に上がった正面と反対側に小さな部屋があります。

ここが「唐破風の間(からはふのま)」です。

天守の南北には唐破風(からはふ)が取り付けられていて、3階に接続しています。

その唐破風の裏側の小部屋が「唐破風の間」です。

- 3階の南北2か所にある

- 唐破風の裏側に設けられた部屋

- 屋根が弓なり

- 採光、敵への備え

「唐破風の間」は小さいため、兵士をたくさん詰めておくことはできませんが、むしろ少数の兵士を潜ませておき、何かあった際にはそこから飛び出て敵兵を打ったことでしょう。

また、唐破風には格子窓が付けられており、外への迎撃や抑止力としての役割もあります。

犬山城の唐破風には装飾という役割と、出窓という役割の二つがあります。

そして、最大の役割は採光=明り取りです。

3階は元々は入母屋屋根の部分なので、全くと言っていいほど光が入りません。

そのため南面と北面の唐破風に窓をつけることによって、明かりを取りました。

現在でも唐破風や入母屋破風の格子窓を開けて明かりをとっています。

また天井に目を向けると唐破風の弓なりになっているのがわかります。

唐破風の形状が最もよくわかる場所です。

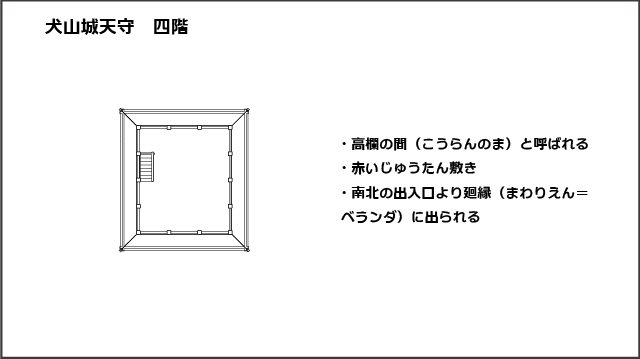

4階

高欄の間(こうらんのま)

犬山城天守・4階には赤いじゅうたんと廻縁があります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

四階は犬山城天守の最上階であり、望楼(ぼうろう)部分にあたります。

望楼についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

【お城の基礎】望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)と層塔型天守(そうとうがたてんしゅ)

【お城の基礎】望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)と層塔型天守(そうとうがたてんしゅ)

東西三間、南北四間の四角い部屋で、「高欄の間」(こうらんのま)と呼ばれています。

部屋には赤い絨毯(じゅうたん)が敷き詰められています。

4階の南北に出入り口が2箇所あり、外に出て360 度ぐるりと一周することができます。

- 高欄の間(こうらんのま)と呼ばれる

- 赤いじゅうたん敷き

- 南北の出入口より廻縁(まわりえん=ベランダ)に出られる

ここを廻縁(まわりえん)、手すりを高欄(こうらん)と呼びます。

廻縁は幅90cm、高さ75cmほどで、床は外側に若干傾斜しています。

一周ぐるりと回ることができる廻縁のある現存天守は、高知城と犬山城だけでとても貴重なものです。

廻縁と高欄についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

出入り口の両サイドには華頭窓(かとうまど)がありますが、内側は壁が塗り込められており、装飾のための窓となっています。

華頭窓についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

4階の外壁は梁や桁がむき出しになった真壁造り(しんかべづくり)、下側は下見板張り(したみいたばり)になっています。

軒裏は白木のままになっていて、天守としては大変珍しい造りです。

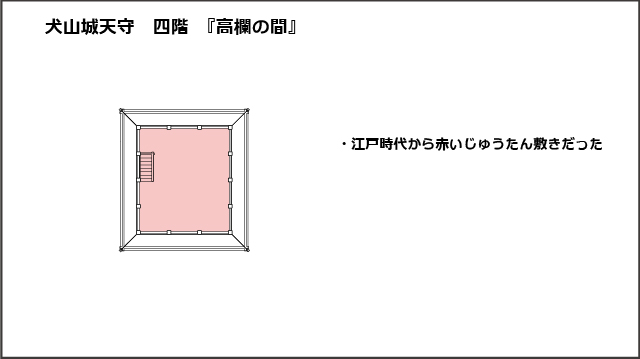

赤いじゅうたんの秘密

4階の「高覧の間」は赤いじゅうたん敷きです。

昭和36年から40年に行われた「昭和の大修理」で銅の鋲(びょう)と、壁際に鋲がうたれた跡が見つかりました。

その銅の鋲に、じゅうたんの繊維が付着していました。

このことから、以前にじゅうたんが敷かれていたということがわかったのです。

これを再現・復元して、現在は赤いじゅうたん敷きになっています。

- 江戸時代から赤いじゅうたん敷きだった

江戸時代にじゅうたんを入手するのは困難だったことでしょう。

二十二代城主(成瀬家七代目)の成瀬正寿(なるせまさずみ)は、ヨハンネス・ウィルヘルミユスというオランダ名を持っているため、そのころが有力と言われていますが、時期の特定には至っていません。

犬山城天守のベランダ=廻縁・高欄(まわりえん・こうらん)

最上階には正面(南側)と裏面(北側)に出入口があり、そこから外に出て一周周ることができます。

そこを廻縁(まわりえん)、手すりを高欄(こうらん)と言います。

廻縁の幅は約90cm、高欄の高さは約75㎝です。

外に出て一周周れるのは、現存12天守の中では犬山城と高知城だけです。

外に出られない廻縁の例としては、丸岡城天守があります。

なぜ最上階に廻縁と高欄がついているのでしょうか?

それは天守の上の階に行けば行くほど、格式を重んじる様式にしているからです。

つまり、最上階に廻縁と高欄をつけることによって天守の格式を高めているのです。

- 外に出られる廻縁

- 廻縁の幅は約90㎝

- 高欄は高さ約75㎝

- ぐるりと周れる廻縁は、現存12天守では高知城と犬山城だけ

外に出られる廻縁はとても格の高い様式だったのです。

ただ、テレビでよく見かけるようなお殿様が廻縁に出て領地を眺めるということは、頻繁に行われていたとは思えません。

とは言っても、時代が下って現代となった今は廻縁と高欄に誰でも入れることができます。

高所が苦手な人にはとても怖いところだとは思いますが。

天守のサイズ感も分かりるし、濃尾平野や木曽川の雄大な景色を楽しめることでしょう。

廻縁と高欄は、無垢の木を使用していて、若干ですが床は外側に傾斜していて滑りやすいので注意してください。

また廻縁に出ると、最上階の外壁を間近に見ることができます。

壁の方に目をやると、柱や桁がむき出しになった真壁造(しんかべづくり)で、腰から下は黒い腰壁の下見板張り(したみいたばり)になっています。

さらに、南側と北側には出入り口と華頭窓(かとうまど)が付けられています。

華頭窓についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

さらに廻縁をぐるりと回ったときに、下の屋根を見ると桃瓦が見えるはずです。

南北の唐破風(からはふ)の屋根の端、東南隅と西北隅の付櫓(つけやぐら)の屋根の端にそれぞれ二つずつ、合計八つ載っています。

これは廻縁でぐるりと回らないと見れない景色かもしれません。

桃瓦についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

廻縁・高欄についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

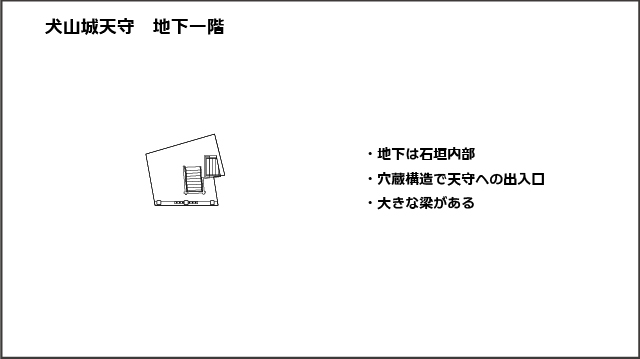

地下

地下1階

犬山城天守・地下1階は石垣の中です。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

地下と言うと地中と思いがちですが、お城の地下とは石垣の中のことを言います。

特に犬山城の場合は、地表面から石垣の中を通って天守へと上がる「穴蔵」(あなぐら)という構造になっています。

つまり天守への出入り口になっていて、実はこれはとても珍しい構造です。

地下2階より階段であがると地下1階です。

上がった目の前には太い梁があり、穴蔵を渡すように架けられています。

- 地下は石垣内部

- 穴蔵構造で天守への出入口

- 大きな梁がある

梁の表面は手斧(ちょうな)という道具で削られています。

鉋(かんな)が発達する以前の道具です

そして三方を石垣が囲み、その右側(東側)に1階へのあがる階段があります。

南側には明かり取りの格子窓が設けられています。

この窓は敵が侵入してきたときの迎撃の狭間(さま)としても使われます。

なお、階段は長年の来場者の上り下りですり減っていたので、平成30年度(2018年度)に補修されました。

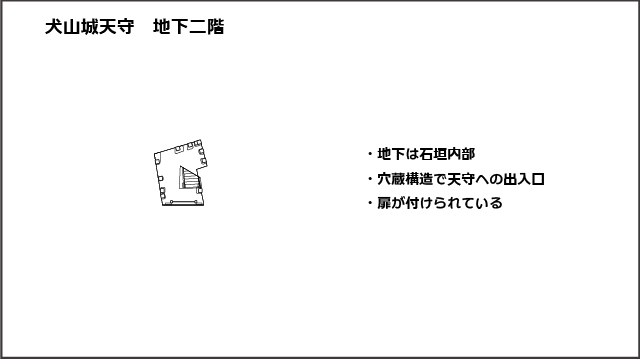

地下2階

犬山城天守には地下2階もあります。

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

天守には靴を脱いで上がりますが、階段を上るところが地下2階です。

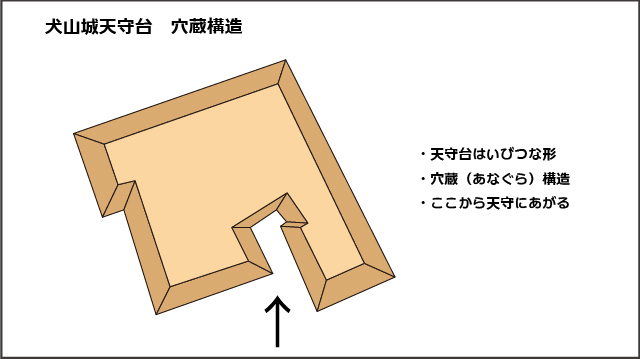

犬山城の天守台は「穴蔵」(あなぐら)と呼ばれます。

地下に穴を掘って、物を蓄えるところを穴蔵と言いますが、城郭用語では穴蔵は天守台に開けられた部分のことを言います。

犬山城の天守台は下図のように複雑な形状で、矢印の部分が穴蔵です。

ここから天守に出入りするようになっています。

- 地下は石垣内部

- 穴蔵構造で天守への出入口

- 扉が付けられている

安土城なども同じような穴蔵構造の天守台です。

穴蔵を持つ天守は珍しく、しかも地下2階建てになっているのは現存天守では犬山城だけです。

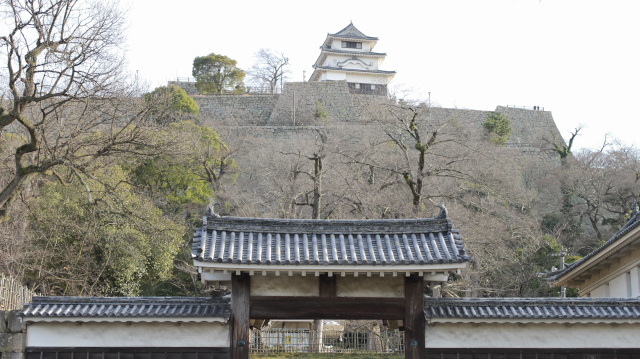

天守台(てんしゅだい)=穴蔵(あなぐら)

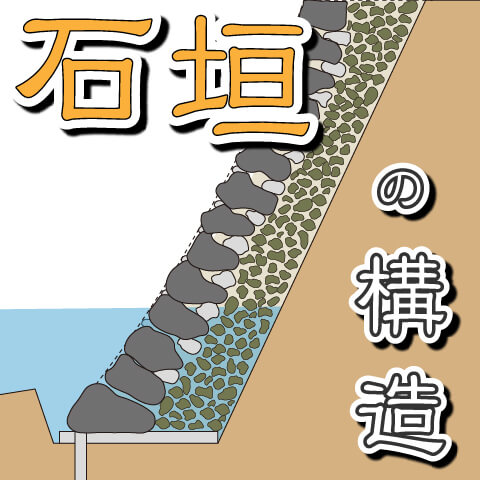

犬山城の天守台は自然石をそのまま使った野面積み(のづらづみ)と言われます。

傾斜のある積み方で矩形(くけい=すべての角が直角の四角形)ではなく歪(いびつ)な形をしています。

- 天守台の石垣は野面積み(のづらづみ)

- いびつな形

- 東面の幅約24m、北面の幅約22m、高さ約6m

天守台は正面が東南方向(=たつみ。巽、辰巳とも書く)を向いています。

石垣は一部に穴をあけたような部分=穴蔵(あなぐら)となっており、そこから天守に出入りする構造です。

天守台の大きさは東面の幅が約 24 m、北面の幅が約 22 m、高さは高いところで 約6 mほどです。

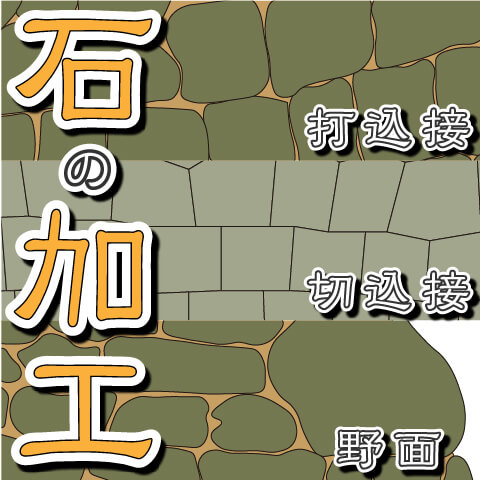

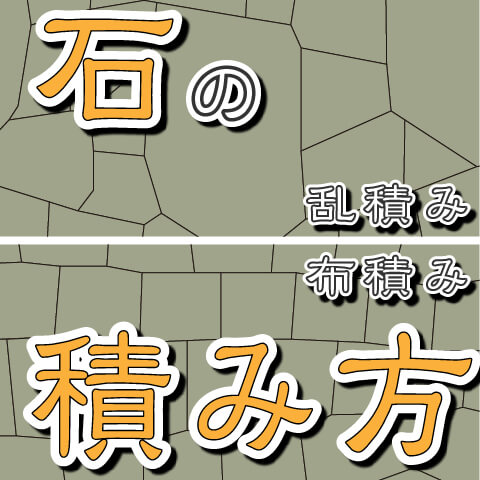

石垣は野面積み(のづらづみ)、打込接乱積み(うちこみはぎらんづみ)

犬山城天守の石垣は野面積み(のづらづみ)と言われます。

野面積みとは自然石をそのまま使った石垣のことで、積み方自体のことではありません。

石垣の積み方には布積(ぬのづみ)と乱積み(らんづみ)の2種類があり、犬山城の天守台は、野面の乱積み、または打込接ぎ(うちこみはぎ)の乱積みです。

ただし現在の石垣は一度積み直されています。

- 石はチャート

- 自然石をそのまま使った野面の乱積み、または打ち込み接ぎの乱積み

- 昭和の大修理で積みなおされた

石垣の隅部は、まだ発展途上の頃の算木積み(さんぎづみ)です。

石垣の石の加工や積み方の種類についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

犬山城の石垣に使われている石は、チャートと呼ばれる石です。

放散虫などの殻や骨片が海底に堆積してできた岩石で、大変固い石です。

濃尾平野は山が少なく、石垣に使える石がほとんど取れませんでしたが、犬山台地や各務原台地にはチャートが多くみられます。

犬山城の天守台の石は、近隣のチャートを利用したものです。

石垣の石の種類についてはコチラの記事でも解説しています↓↓↓↓↓

【お城の基礎知識】お城の石垣に使われる石の種類【花崗岩、安山岩、流紋岩、チャートなど】

【お城の基礎知識】お城の石垣に使われる石の種類【花崗岩、安山岩、流紋岩、チャートなど】

犬山城天守のビジュアル的みどころ3選

最後に、犬山城天守の見どころを3つご紹介します。

- 天守の外観=ビジュアルを楽しむ

- 古い様式=ビンテージ感を楽しむ

- 雄大な景色を楽しむ

概要を動画で解説しています↓↓↓↓↓

こちらもあわせてご覧ください。

- 華頭窓(かとうまど)=釣り鐘のような形の窓

- 唐破風(からはふ)=真ん中の弓なりの屋根

- 真壁造(しんかべづくり)=最上階の外壁

犬山城天守のビジュアル的3つの見どころ、まずは華頭窓(かとうまど)です。

華頭窓は格式の高い様式で、形も特徴的ですし、犬山城天守のビジュアルを決めていると言っても過言ではないですね。

次は、唐破風(からはふ)です。

正面中央にある弓なりの屋根のところですね。

一番最初に目に飛び込んでくる感じのやつ。

最後は真壁造り(しんかべづくり)です。

真壁造りとは、外側から柱などの木材をみえるようにした壁のこと。

天守最上階の壁をぜひ見てください。

真壁造と双璧をなすのが、柱などを壁で覆って外側から見えなくする構造の大壁造(おおかべづくり)で、一般的に天守は大壁造です。

だけど、格式を高めるために犬山城は最上階を真壁造にしています。

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

また、初めて犬山城に行くなら押さえておきたいポイントもあります。

これについては下記の記事を参考にどうぞ。

犬山城に初めて行くときに見るべき3つのポイント!ビジュアル、ビンテージ・歴史深さ、廻縁と景色が見どころ

犬山城に初めて行くときに見るべき3つのポイント!ビジュアル、ビンテージ・歴史深さ、廻縁と景色が見どころ

これで犬山城を存分に楽しむことができると思いますよ。

まとめ

いかがだったでしょうか?

犬山城天守の構造を徹底解説しました。

最初に解説したように、犬山城天守は最古級の典型的な初期望楼型天守です。

これを紐解いていったわけですが、これが頭に入っていると実際に犬山城に行ったときに見るポイントがわかると思います。

一つ一つ確認しながら登ってみるのも楽しいと思います。

あなたの犬山城巡りの参考になれば幸いです。

犬山城を楽しむためのウェブサイト

犬山城を楽しむためのウェブサイト